よく音感がいい とか 音感がある

などと言いますが、そもそも〝音感〟ってなんでしょう?

絶対音感、相対音感というのはありますが、私はそれだけではないと感じています

音の高低、長短、強弱、調性、音質や音色の聴き分け、音に対する美意識‥

字の如く〝音を感じる〟能力のことではないかと思います

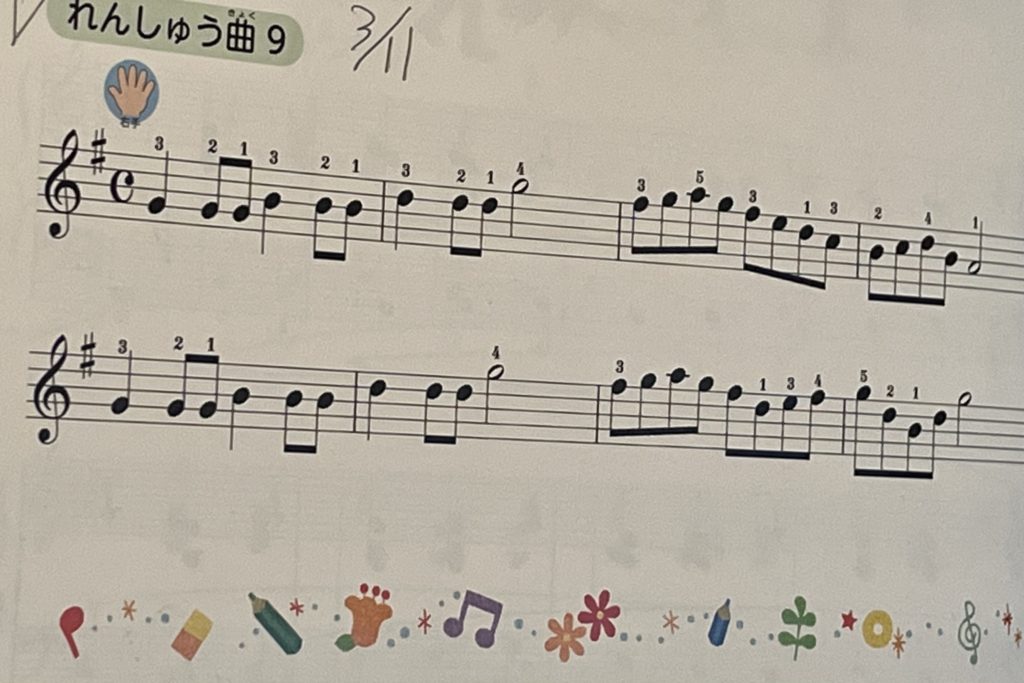

今日、ある生徒さんが弾いてきたト長調のこちら↑

初めて私がレッスンでみる曲でしたが、ファ♯の調号をつけないまま弾いてきた😓

これって、調号見るの忘れた‥とかそういう問題じゃなくて…

Q. なんか変だと思わない?

A. 思わない

‥😕ありゃ、こりゃ困った⤵︎

仕方なく、ファ♯つけてないのとついたのと2種を何度か弾いてあげた

ねぇ、どっちかが「まぬけト長調に聴こえなかった?」と聞いてみましたら

「ほんとだ!ファ♯つけないで弾くと、まぬけな曲に聴こえた😅」と、ようやく気付いてくれました

要は、音感ってよく聴いてないと育たないものなんじゃないでしょうか‥

注意深く聴けば、ある程度は誰でも育つのではないでしょうか‥

興味をもって聴いているかいないか‥これがとても大きいと思います!

ちゃんと聴けばわかるのに、ただ鳴らしているだけで、音楽として捉えようという意識をもたない限り、いい音には繋がらない‥のではないかと思いました

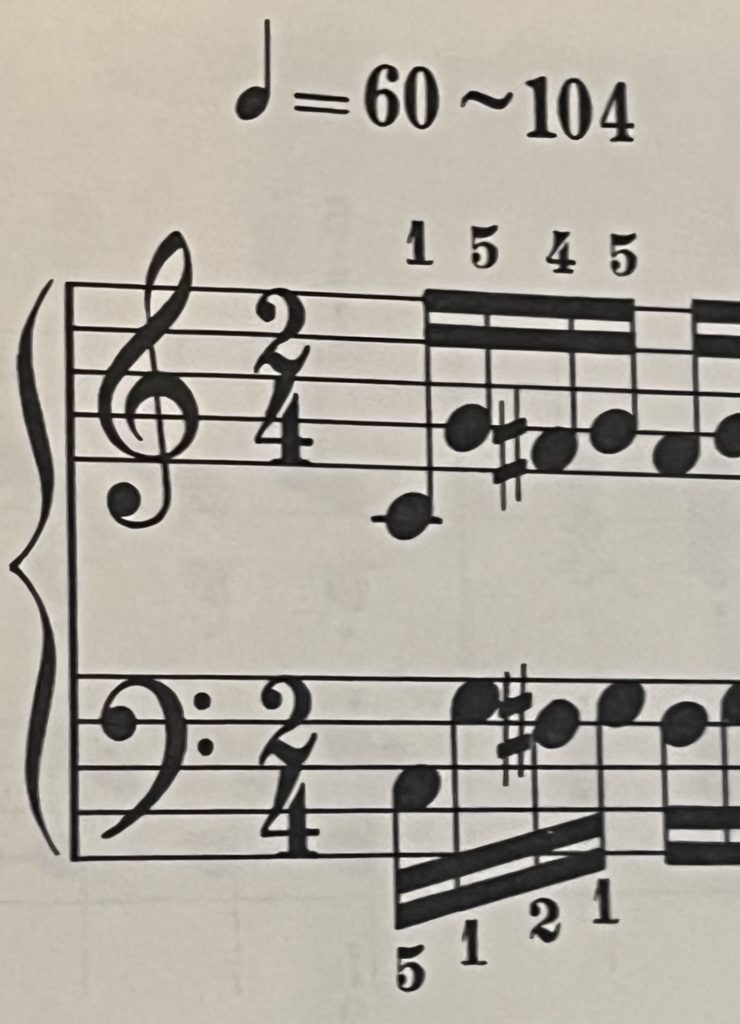

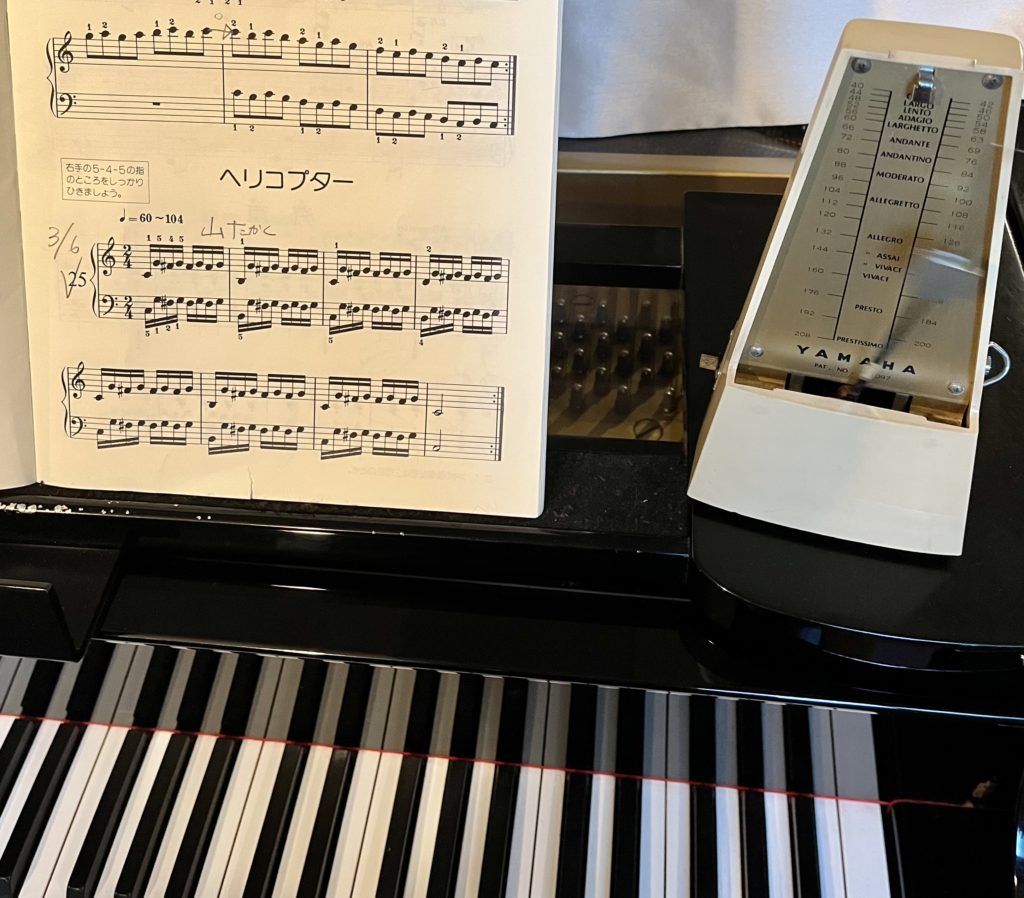

別の曲に移って、速度記号が書いてありましたので、この範囲内で弾くことが目標ね!と言いました

途中速くなっちゃったり、遅くなってしまったりしたので、メトロノームで合わせました

速度も立派な〝音感〟の1つだと感じます

同じ速さでないと、そもそもリズムにのれませんよね?

へんてこな音楽になってしまいます😓

今日は、まぬけ や へんてこ という言葉を敢えて使いました

普通に調号ついてないわよ、とか、速さが一曲の中で変わってしまって変よ、というあたりき車力の言葉を言っても、生徒さんには注意された💦という気持ちにしかなってもらえないように感じ

できるだけ明るく、何なら笑いながら、間違いを聞いてもらえるように、と‥😊

2/4拍子とあり、拍子感覚も音楽の大事な要素です

〜いい音が好き、綺麗な音がいい〜

と思ってもらえる〝耳〟を育てること

音感と一言で言っても色々な要素があり

いい音に対する〝感覚〟と〝勘〟を総じて〝音感〟

なので、音感の良さと勘の良さ は、比例するように思います

勿論、音楽の勘ですが‥

なんやカンや、カンカン言いまして、失礼致しました笑