ブルグミュラーの やさしい花 を弾いている生徒さん

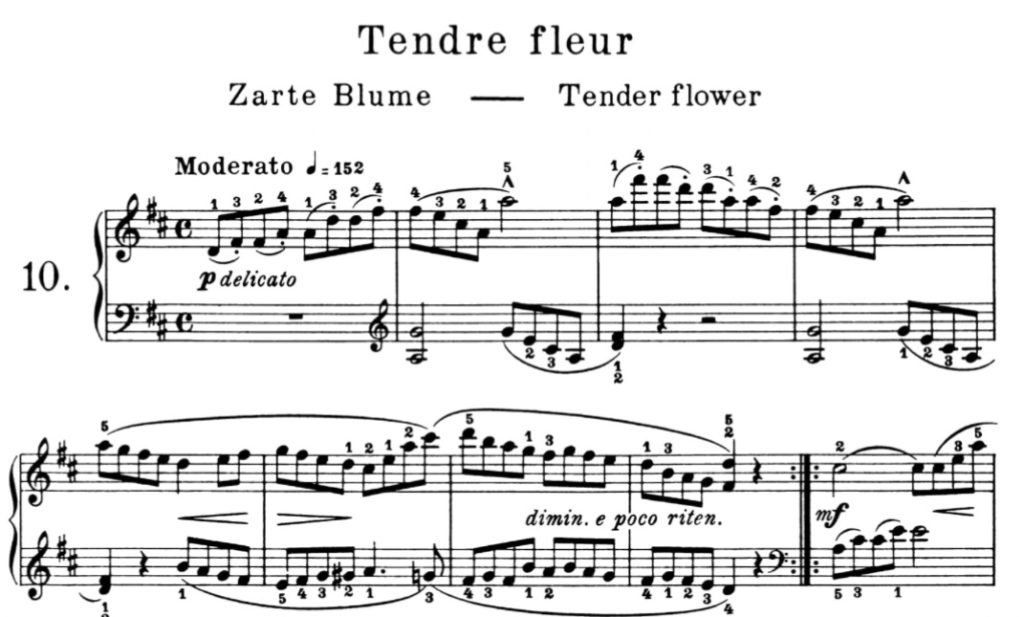

①先ずは形式から…オーソドックスなABAの3部形式

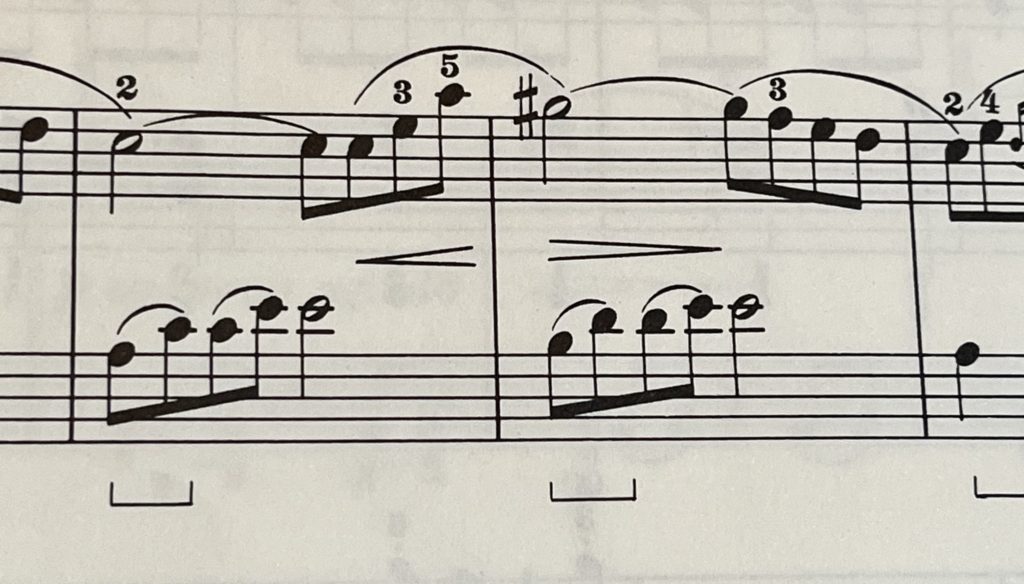

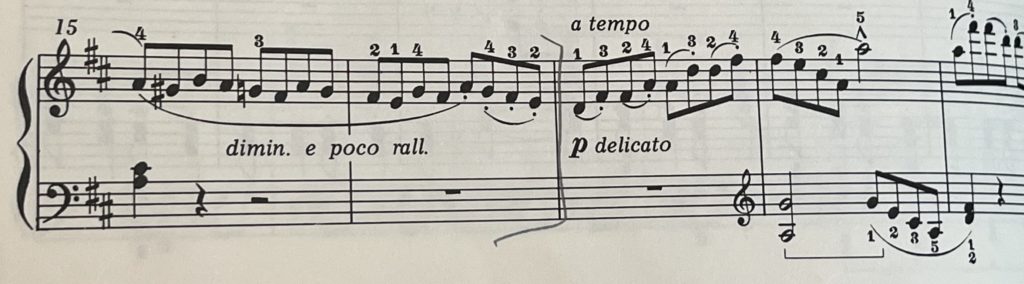

②Bの部分 ソに♯がついているね!これはニ長調→イ長調に転調しているのね❗️

転調したことで気分が上がります↗︎ね⁈

だから、最初pで始まっていたのが、Bから、ちゃんとmfに音量も上げている!

強弱記号は、このように意味あって付けられているのです!

更に、ここでちょっと五度圏のお話し…

五度圏は12の長調あるいは短調の主音を完全五度上昇あるいは下降する様に並べて閉じた環にしたもの

完全五度は、自然に一番行き易い調、おばあちゃん家みたいに一番近い親族のおうちは、よく遊びに行くでしょ⁉︎ そんな感じよ🏠

③曲の成り立ちを調べる

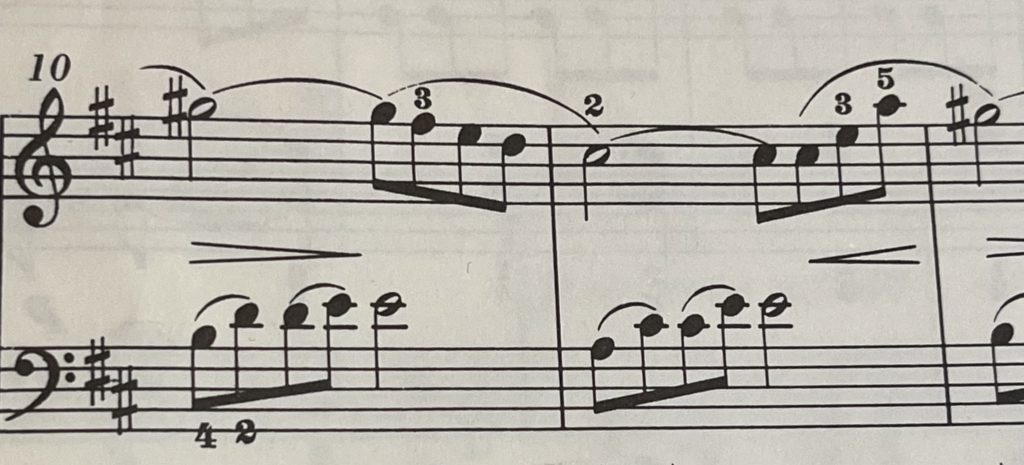

Bのこの形、どこかで見たね?と生徒さんに聞いてみると

ここ!って直ぐわかりました💮

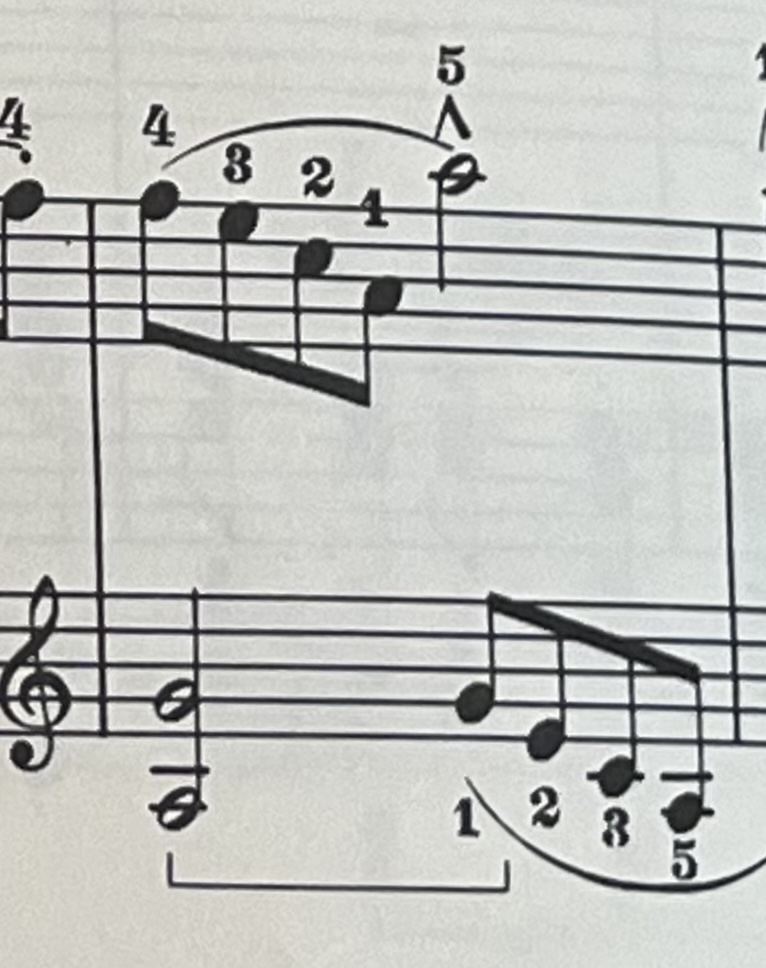

Bと言っても、全くAと関わりがない訳ではなく、Aのメロディーを今度はBの伴奏で使うっていうね

オシャレだね~✨

服で言ったら、色を揃える、素材を揃える…みたいなトータルコーディネイトするって綺麗だものね♡

この部分は、ソ♯をとって、ゆるゆると自分に帰っていくところ…最初のニ長調のテーマにちゃんと戻っているね!

リズムも、右(メロディー)が動けば左(伴奏)が止まり、右が止まれば左が動く

素敵な掛け合いだね🎶

ここもね、左右のリズムや音型が逆になっていることに注目👀

右が伸ばしている時、左が今こそ出番!とばかり上手に補っているね!

例えばダンスも主役の人が止まった時、バックダンサーが動く🕺ということあるでしょう?

お互いを生かしながら、バランスがとても良く作られているね👍(ブルグミュラー大先生ですもん、素晴らしいに決まってる✨)

そして、この曲の様に左が伴奏に徹していない、左もメロディーの様なのを〝対位法(同時に異なる旋律を2つ以上鳴らす技法)〟と言うよ!

メロディーの模倣、真似しながら…なんて、とってもまとまりがあって素敵な曲だね~✨

こんな小さな曲の中にも、沢山の工夫をされていることに気付いてもらう

ピアノを弾く…ということは、ただ弾くのではなくて、この曲がどんなふうに出来上がっているのか?アナリーゼ(楽曲分析)することがとても大事というか素敵✨

作曲家が意図して書いた楽曲

裏側をちゃんと理解して弾くのと弾かないでは、全く表現が違ってくるから…

結局は、それが表現に繋がってくるし、ピアノの楽しさも倍増してくると思う

昨日と今日、2日連続で、別の保育園でわらべうたを伝えに行ってきました🎎

雛人形に迎えられて、ほっこり🌸

わらべうたの時間が終わって、ひとりの女の子がサッと私のところに来てこう言った

「メヌエット弾いてるよ」

へぇ、ピアノ習ってるの?

「そう」

メヌエットって♪レーソラシドレソソ…のあれ?

「そう」

へぇ😵随分難しいの弾いてるのね(その子はまだ5歳👧)凄いね😵

「公文とスイミングも習ってるよ」

えっ?保育園行きながら、そんな時間取れるの⁉︎(もう既に保育園に来てること忘れて、ピアノの教師モードに入ってる自分、マジ笑)

「とれるよ、土曜日にまとめて習いに行ってるんだよ−」

へぇ

…我が教室の保育園児ちゃんもほぼそんな感じなので、みんな頑張っているなー!と思いました❣️

…いや~それにしてもメヌエット⁉︎ うちの教室の保育園児ちゃんにそんな弾ける子いたかな…⁉︎

そう言えば、保育園でのわらべうた、あのメヌエット弾いてるよ!と言いに来た子は、とてもよく出来ていた♪

何なら、その子の弾くメヌエット聴いてみたいわ🎹(完全に職業病出まくり笑)

夜遅く保育園から帰って、ピアノの練習するのは大変💦と思うけれど、ちゃんとやっている子はやっているんだ🎹って思った出来事でした

保育園児ちゃん、お母様が働いていらして、おうち時間少ないと思うけれど、頑張ってね❗️

帰りの富士山ビューの一枚📷

晴れていて、空気が澄み、垣間見えた富士山に寒いのも悪くない❄️と思えた瞬間でした🗻✨